Fil d'Ariane

- Accueil

- Actualités

- Plus de 7200 friches répertoriées sur Cartofriches...

Etat des lieux de l’artificialisation

Après une baisse régulière de l’artificialisation en France, passant de 32 000 hectares en 2011 à 22 000 hectares en 2015, ce sont près de 24 000 hectares qui ont été artificialisés en 2018, selon un rapport publié par le Cerema[1], qui s’appuie sur les chiffres de la période 2009-2018.

Au niveau national, l’artificialisation est majoritairement destinée à l’habitat (70%), puis à l’activité (25%). Peu d’espaces sont dédiés à des opérations mixtes (2%), et les autres restant à usage inconnu (3%). Au niveau local, le phénomène est très concentré, avec une dynamique d’artificialisation qui s’observe surtout dans l’aire urbaine des métropoles et sur le littoral. En outre, si tous les territoires sont concernés par la problématique, 5% des communes sont responsables de 40% de la consommation nouvelle d’espaces.

Pour mieux rendre compte de la dynamique de l’artificialisation des sols, le Cerema introduit la notion « d’efficacité de l’artificialisation », qui permet de mesurer, pour chaque hectare artificialisé, le rapport entre la surface consommée et la surface construite. Sur la période 2016-2018, si la construction a beaucoup augmenté (+20%), l’augmentation de l’artificialisation a été relativement plus faible (+7%). « En d’autres termes, on construit plus, mais de manière plus efficace », explique le Cerema. Cela pourrait marquer le début de la décorrélation entre construction et artificialisation, avec une tendance portée avant tout par l’activité, moins par l’habitat.

Cependant, l’efficacité de l’artificialisation est très variable selon les territoires :

En outre, à ce rythme d’évolution, il faudrait attendre au moins 2070 pour atteindre l’objectif « zéro artificialisation nette » (ZAN).

Sans compter sur une baisse de la construction, incompatible avec les besoins des populations, il est nécessaire d’aller plus loin pour limiter l’artificialisation des sols et tenter de parvenir à l’objectif que s’est fixé la France dans son Plan National Biodiversité, qui vise à atteindre le ZAN à l’horizon 2050.

Dans cette perspective, il est possible d’agir sur l’efficacité de l’artificialisation, en jouant notamment sur deux leviers : augmenter le taux de renouvellement urbain, en favorisant la réhabilitation des friches et délaissés urbains, et augmenter la densité des opérations, tout en préservant et renforçant la qualité de vie locale.

Découvrir Cartofriches, un portail national pour recenser les friches en France

Désormais enjeu essentiel, la lutte contre l’artificialisation des sols passe de plus en plus par la réhabilitation des friches. Solution concrète pour les collectivités qui, dans les zones denses ou péri-urbaines, font face à des espaces délaissés, sources de gaspillage foncier et dont le potentiel est à exploiter.

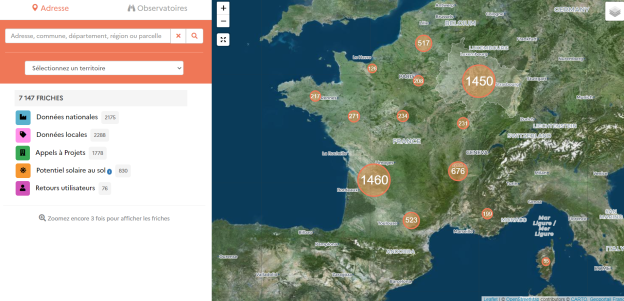

A la demande du ministère de la Transition écologique, le Cerema a lancé « Cartofriches », qui permet de visualiser sur une carte, via un portail internet accessible à tous, les sites en friches à l’échelle nationale (industrielles, commerciales, d’habitat, etc.).

L’objectif de Cartofriches est d’aider à identifier les friches pour les qualifier et faciliter leur réutilisation par les collectivités et les porteurs de projets.

L’outil Cartofriches ouvert à tous permet en effet de visualiser sur une carte les sites en friche à l’échelle nationale, tout en constituant un outil d’aide à la décision.

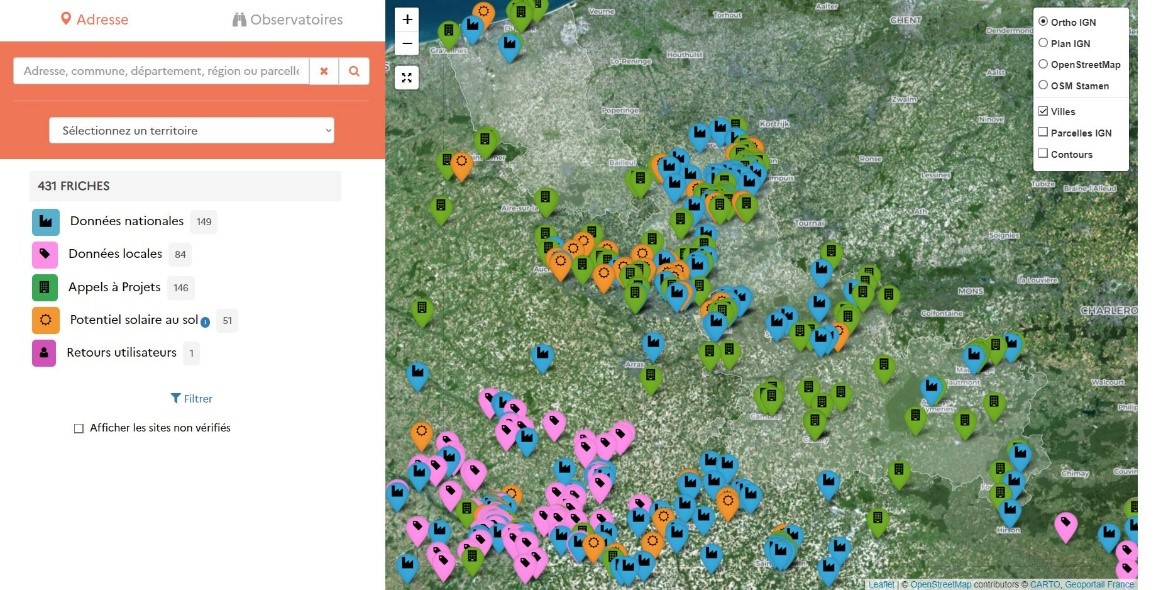

Les données mises à disposition sont issues notamment des bases nationales sur les sites et sols pollués (BASOL et BASIAS), et complétées de connaissances locales remontées par les acteurs de territoires (inventaires et observatoires locaux, études terrain, etc.) ainsi que d’autres connaissances nationales (sites potentiellement en friche propices à l'installation de centrale photovoltaïque, candidatures aux appels à projets « fonds friches », etc.).

Après avoir mis en ligne une version béta en juillet 2020, le Cerema a lancé en avril 2022 une nouvelle version, enrichie des retours utilisateurs et de nouvelles fonctionnalités, pour améliorer l’identification des friches sur le territoire. Ces retours utilisateurs ont permis en outre d’améliorer la qualité des données, que ce soit pour signaler de nouvelles friches ou un site déjà requalifié.

L’application recense désormais plus de 7200 friches, qui apparaissent sur la cartographie en fonction de leur localisation (adresse, commune, département, région ou parcelle) ou de leur source de données (observatoires).

Pour chaque site, une fiche détaillée présente des renseignements sur la localisation, le bâti, la surface, les références cadastrales, les propriétaires actuels et précédents, le contexte urbain et les caractéristiques du sol, lorsque les données sont disponibles. Il est également possible de faire un recherche par filtres en fonction de certains critères, comme les sites candidats "aux appels à projets" et ceux ayant un "potentiel solaire au sol".

>> Chercher une friche sur Cartofriches

Image

Image

Contribuer facilement au recensement des friches sur Cartofriches

Le Cerema a vocation à consolider le recensement des friches grâce à la participation des acteurs locaux et des retours utilisateurs pour enrichir la base de données locales, et améliorer la qualité des données.

Cartofriches permet notamment des contributions en temps réel, afin de garantir une plus grande fiabilité des données et de disposer d’un inventaire national à jour.

Pour en savoir plus : www.cerema.fr/fr/mots-cles/cartofriches

>> Voir le Communiqué de presse "Recensement des friches" (27 juillet 2020)

[1] L’artificialisation et ses déterminants d’après les fichiers fonciers. Période 2009-2018, Cerema.

ARCHITECTE ou société d’architecture

Visiteur

Commentaires