Fil d'Ariane

- Accueil

- Normandie

- Actualités

- Retour sur le conseil délocalisé à Deauville

A l'hôtel de l'Amirauté, à Touques, le mercredi 23 novembre, les conseillers du CROA Normandie accueillaient les architectes du Calvados pour les questions politiques de leur séance de conseil suivi de 2 tables rondes.

Plus de 30 confrères et consœurs avaient fait le déplacement pour ce moment instructif et convivial durant lequel les sujets de la dématérialistion des PC et de la construction en zones à risque ont été au cœur des échanges.

Merci à tous les intervenants qui ont pris le temps d'exposer leurs sujets et de répondre aux nombreuses questions des participants.

Pour rappel, depuis le 1er janvier 2022, l’ensemble des communes doit accepter le dépôt des demandes de PC dématérialisées, et les communes de plus de 3500 habitants sont tenues de mener l’instruction complète en numérique. Cela concerne les autorisations et certificats d’urbanisme mais pas d’obligation pour les Autorisations de Travaux ERP (AT ERP). Peu de CU sont déposés en dématérialisé par les notaires, mais les géomètres et les architectes se sont plutôt bien saisis du processus.

Après une présentation rapide du fonctionnement, du logiciel ADS (utilisé sur 85 % des communes du 14), et un rappel des changements pour les services, les échanges ont été établis sur la base des difficultés rencontrées de part et d’autre. Pour les services, beaucoup plus de manipulations, de clics, et de nouvelles habitudes à prendre pour trouver les informations. La dématérialisation freine l’instruction d’environ + 25 % en temps passé. En effet, la plateforme Plat’au forme un cadre beaucoup plus rigide, qui doit être entièrement complété. Si la mise en place remonte à 2020 avec les pilotes (Communauté de Communes Côte Fleurie & DDTM), il faut encore aujourd’hui instruire et paramétrer le nouveau logiciel. A ce jour, des recrutements sont menés pour augmenter le nombre d’agents, et des supports supplémentaires sont créés. Or il est complexe de demander aux élus des cotisations supplémentaires sans donner lieu à de l’instruction.

La DDTM rappelle que les petites communes sont sur le guichet unique mais pas forcément équipées et/ou formées. Le stade ultime de la dématérialisation reste la signature électronique de l’élu mais elle n’est pas encore en place.

Les pièces mises en ligne n’apparaissent pas toujours, c’est pourquoi elles sont parfois redemandées. Si Enedis, le SDEC, les ABF, le Département, etc. se connectent directement à Plat’au, en revanche le SDIS 14 demande toujours un exemplaire papier qui sera donc systématiquement demandé pour les ERP.

Dans la grande majorité des cas, les dossiers ne sont pas rematérialisés ; les grands formats sont visés sur des écrans géants. Il se peut qu’un plan papier soit demandé à l’architecte cordialement. Les instructeurs sont formés au métré numérique, mais il est beaucoup simple de mettre les cotes nécessaires.

Les pièces doivent être déposées au format JPEG et/ou PDF.

Rappel : les pièces complémentaires sont demandées dans le mois qui suit la date de dépôt ; attention, cette demande est faite au bénéficiaire.

La consultation en mairie reste un point problématique : la municipalité doit mettre un ordinateur à disposition, ou imprimer un exemplaire papier...

Le système peut-il devenir efficient ? Oui, s’il est pénible pour les deux parties actuellement (il n’est en place que depuis 9 mois) nous avons tous à y gagner :

- affranchissement par rapport aux horaires d’ouverture des mairies, notamment pour les petites communes avec un temps d’ouverture au public très réduit ;

- réduction des délais de transmission à l’instruction ;

- réduction du temps de saisie dans la base.

Les architectes demandent à ce que le nom du bénéficiaire puisse être ajouté au n° de PC lors de demande de pièces complémentaires pour s’y retrouver plus facilement. Les services vont faire remonter la demande à l’éditeur.

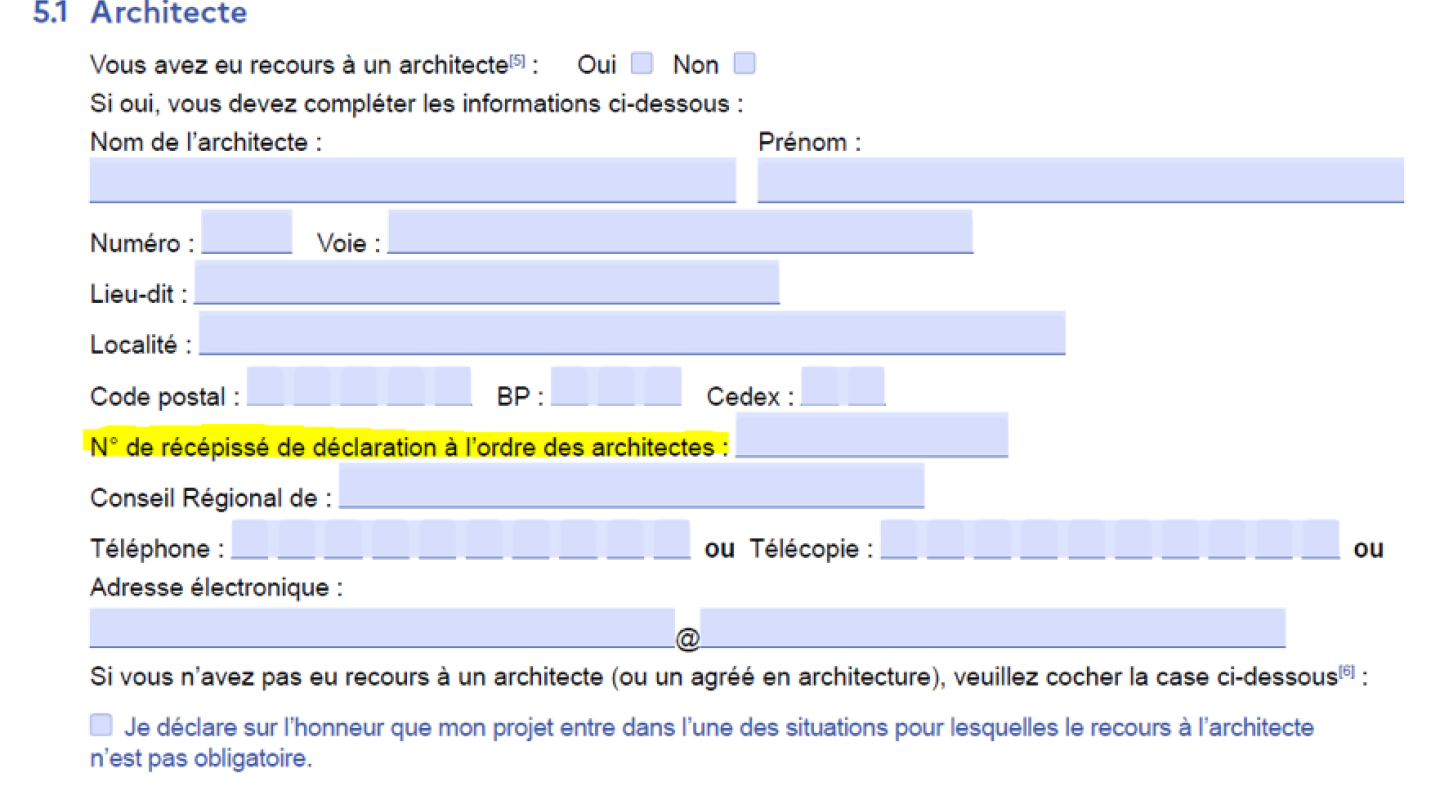

Pour rappel, les nouveaux Cerfa ne sont plus signés par les architectes mais ils doivent comporter le n° de déclaration de PC enregistré sur votre Espace sur le site de l’Ordre des Architectes. Cette disposition sert à détecter les dossiers de signature de complaisance, et de particuliers ayant déposé sans faire appel à un architecte alors que le projet est dans le champ du monopole.

Si c’est le matricule qui est inscrit à la place, alors le Cerfa est un faux ; il peut être considéré comme pièce manquante et demandé en pièce complémentaire car non modifiable.

Les plans, eux, doivent toujours être signés, sinon risque de demande complémentaire

Depuis septembre 2022, la déclaration des surfaces taxables n’est plus comprise dans le Cerfa ; la taxe d’aménagement est réclamée automatiquement à la fin des travaux, via un pourcentage calculé sur le CU. Cependant, des simulateurs peuvent donner une tendance aux clients.

C’est le maître d’ouvrage qui dépose l’autorisation d’urbanisme via France Connect ; il faut qu’il mandate l’architecte pour le faire à sa place, en prenant soin de conserver un exemplaire signé par le client pour prouver que le PC déposé correspond bien à celui validé.

Un point trimestriel pourra être fait sur les évolutions et les constats des services instructeurs.

> pour faire remonter d'éventuels dysfonctionnements au service instructeur SCoT Nord Pays d’Auge, vous pouvez écrire à :

scot.npa@wanadoo.fr

> Annexes

1_CROAN table ronde1 Calvados (inclus les documents CNFPT)

2_dématérialisation bessin

Document-méthode appliqué par Ter’Bessin uniquement.

Comme évoqué, chaque service instructeur a un logiciel différent (même si beaucoup sont chez le même éditeur avec le logiciel cart@ds) – et précisément Caen la mer/Caen, Scot NPA et Ter’Bessin. Et surtout chaque collectivité peut avoir des circuits différents, ce qui explique parfois nos incompréhensions.

Le département du Calvados est un territoire très hétéroclite et recoupe un certain nombre de risques naturels dont les principaux sont :

- risques géologiques : glissements de terrain et éboulements, effondrements de cavité souterraine, retrait et gonflement des argiles, chute de blocs ;

- risques hydriques : inondations par débordement de cours d’eau (crues lentes, crues rapides), inondations par remontée de nappe, inondations par ruissellements ;

- risques littoraux : submersion marine, franchissements par paquets de mer, choc mécanique des vagues, érosion du trait de côte (sableuse, côte à falaise), migration dunaire.

Les phénomènes sont de plus en plus importants, et accentués par l’évolution climatique.

La déclaration des risques est obligatoire depuis 1850-1853, et vient alimenter une politique de prévention nationale. Le Dossier Départemental sur les Risques Majeurs (DDRM) a été mis à jour fin 2021 et est disponible sur le site de la Préfecture : DDRM_version_integrale.pdf (calvados.gouv.fr)

Les services de l’Etat dans le Calvados

• Missions du Préfet : PPR, ORSEC, DDRM (dossier dep. Des risques majeurs), transmission aux maires.

• Missions du maire : plan communal de sauvegarde PCS

Le Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN) est une servitude : le projet doit obligatoirement y répondre. En aléa fort, principe fort d’inconstructibilité, en aléa moyen ou faible, la constructibilité est sous condition pour limiter les enjeux.

La précision des cartes et des zonages peut être plus ou moins fine : il faut systématiquement se référer au règlement en cas de doute (projet en bordure de zonage par exemple). Les atlas reposent sur l’analyse hydrogéologique, en statique et statistique, sans modélisation. Ces données sont donc limitées. Il faut alors faire une recherche communale ou consulter la carte dynamique sur le site de la DREAL. Il faut également consulter la notice pour des informations précises.

Objectif des préconisations pour les projets :

- Préserver

- Limiter

- Concilier pour aménagement durable

L’analyse confronte la compatibilité du projet, ou son adaptation aux risques et enjeux identifiés.

Les précautions prises doivent permettre de revenir à la normale le plus rapidement possible et dans de bonnes conditions.

La doctrine (services instructeurs) est un recensement de recommandations non opposables, qui tient compte du projet et permet un traitement homogène des différentes problématiques.

Si le PPRN recense des risques prévisibles, l’étude préalable est une condition incontournable de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation. L’étude doit être globale et ne doit pas se limiter à la parcelle mais travailler à des échelles plus larges > attestation du MOE obligatoire et opposable.

La phase chantier doit être prise en compte car phase à risques de déstabilisation du site.

La révision du PPR devra se faire régulièrement avec les informations glanées au fur et à mesure, car nous savons que les hypothèses sont déjà désuètes : + 20 cm aujourd’hui, + 60 cm dans 100 ans, quand le GIEC projette déjà 110 cm…

Nous devons aller chercher les informations lors de nos analyses de site pour être sûrs de prendre les bonnes dispositions pour le projet en fonction du contexte. Il nous appartient d’en informer les maîtres d’ouvrage, et encourager les élus à se renseigner sur les risques sur leurs territoires.

D’autant que ces prescriptions s’ajoutent à la loi Littorale pour les territoires concernés.

Le CAUE 14 travaille avec la DDTM à l’élaboration guide à destination des élus ; à valeur pédagogique, il reprend la définition et localisation des principaux risques. Il pose également la question de l’accompagnement, de l’analyse règlementaire, du diagnostic urbain, de l’étude de faisabilité, et du recrutement de l’équipe de MOE compétente sur la question des risques.

Pour la deuxième partie, « on passe à l’action, mais comment ? », les notions de repli, de recomposition territoriale, d’« abandon » de territoire sont évoquées, ainsi que les bonnes pratiques à l’échelle intercommunale.

Il propose des illustrations des options possibles croisées sur différents projets présentés en exemple.

L’objectif est bien de généraliser la prise de conscience des adaptations à prévoir dans les territoires. Le déni cède doucement la place à l’acceptation : autrefois, la protection était la priorité, aujourd’hui on assite à un changement de paradigme – connaître, aménager, réduire la vulnérabilité – avec une stratégie intégrée (PLU, SCOT). Relocalisation de bâtiments nécessaires à la gestion de crise, reméandrer les cours d’eau, recenser les équipements sensibles (écoles…), reculer des zones bâties… Eviter / résister / céder sont les 3 stratégies sur la gestion du risque.

Il faut également prendre en compte l’échelle temporelle en conciliant les projets futurs avec le présent ; des phases transitoires seront nécessaires.

Dans ce contexte, la question du patrimoine appartient à chaque maître d’ouvrage, sous le prisme d’une réflexion globale, des enjeux et de la prise en compte de l’évolution du climat en Normandie.

La sortie de ce guide est programmée pour le premier trimestre 2023. N’hésitez pas à inviter les élus à le découvrir.

Pour les jeunes urbanistes, ces enjeux cruciaux sont également très anxiogènes. Également la responsabilité des élus engagés par le biais de l’article R.111-2 qui indique que le maire peut donner son aval ou empêcher les projets. Cependant le risque est connu quand il est avéré. Quid des autorisations données dans la méconnaissance des risques ? Maître Naviaux propose de refaire une intervention lors d’un événement futur et spécifique.

Les élus dans les territoires réfléchissent et se projettent sur les adaptations à envisager in situ.

Une traduction de ces réflexions est la création des appels à idées comme celui lancé par la Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie en février 2021, AMITER « Mieux aménager les territoires en mutation exposés aux risques naturels » pour lequel l’architecte Baptiste FIZELIER est arrivé 2e. Il nous a retracé les études menées avec paysagiste et ingénieur hydraulique pour bien appréhender la compréhension mécanique de la Touques, pour aboutir à creuser en zone inondable, dans ce fond de vallée. A travers un travail très fin sur les matériaux, le paysage, l’eau qui entre dans les terres et se retire, il s’agit de transformer la contrainte en levier de projet. Recréer des espaces de stockage d’eau, ralentir le fleuve et redessiner son parcours, mettre en valeur des matériaux locaux dans une architecture « en circuit court » et offrir des paysages résilients et évolutifs suivant l’évolution du cours d’eau.

Le temps nous a manqué pour approfondir la recherche et le projet présenté, et nous essaierons de reprogrammer une rencontre dédiée.

> Annexes

3_CROAN table ronde2 Calvados

4_doc DDTM Risques

> Poser toutes vos questions à la DDTM 14 ddtm-sudr@calvados.gouv.fr

> Productions destinées au grand publics https://www.calvados.gouv.fr/prevention-des-risques-r791.html

ARCHITECTE ou société d’architecture

Visiteur

Commentaires