Fil d'Ariane

- Accueil

- Actualités

- Bilan mondial de l’action climat dans le secteur d...

Depuis 2018, l’Observatoire mondial du climat, porté par l’association Climate Chance, propose chaque année une analyse des stratégies climat engagées par les acteurs « non-étatiques » (collectivités, entreprises, société civile, etc.), dans les principaux secteurs d’émission.

Le secteur du bâtiment a atteint son plus haut niveau d’émissions de CO2 en 2019, avec presque 10GtCO2, selon le dernier rapport de l’Alliance mondiale pour les bâtiments et la construction (GlobalABC). Cela représente près du tiers des émissions mondiales totales (28%), et 38% en incluant le secteur de la construction.

Pourtant les émissions du secteur du bâtiment doivent baisser de moitié d’ici 2050, et d’environ 6% par an pendant la prochaine décennie, selon l’Agence internationale de l’énergie (AIE).

Mis en œuvre en réponse à la pandémie de Covid-19, les plans de relance représentent une opportunité pour mieux soutenir les objectifs de développement durable et accélérer les transitions nécessaires pour le climat, notamment inclure les standards de performance énergétique et de rénovation dans les bâtiments. De même, les nouvelles contributions nationales (CDN) attendues à l’aune des cinq ans de l’Accord de Paris et de la future COP26 en novembre prochain, sont également l’occasion pour les pays d’introduire des mesures plus strictes, impliquant les acteurs privés et publics.

Au titre de l’Accord de Paris, plusieurs grands pays (Etats-Unis, Brésil, Canada, Japon, UE, etc.) se sont déjà engagés en avril 2021 à réduire davantage leurs émissions d’ici 2030, lors du Sommet mondial des dirigeants sur le climat organisé par les Etats-Unis.

L’association Climate Chance propose une analyse des enjeux clés et des mesures prises pour la transition dans les principaux secteurs d’émissions, dont le secteur du bâtiment.

Quels impacts de la crise du Covid-19 sur la transition du secteur du bâtiment en 2020 ?

Dans son « Bilan mondial de l’action climat », Climate Chance cherche à comprendre l’évolution des émissions et actions en faveur du climat mises en œuvre par les acteurs du bâtiment, sur l’ensemble de son cycle de vie. En 2020, cette synthèse est consacrée aux impacts de la crise du Covid-19.

Les principaux enseignements à retenir en 2020

Une tendance à la hausse des émissions des bâtiments

Les codes locaux et régionaux pour les nouvelles constructions sont plus nombreux, mais environ 45% de ces codes ne couvriraient qu’une partie du secteur du bâtiment. D’après l’AIE, deux pays sur trois n’appliqueraient pas de tels codes ou réglementation énergétique au secteur du bâtiment, de sorte que plus de 5 milliards de m² auraient été construit en 2019 sans exigence de performance énergétique.

Une activité de la construction fortement impactée par la crise

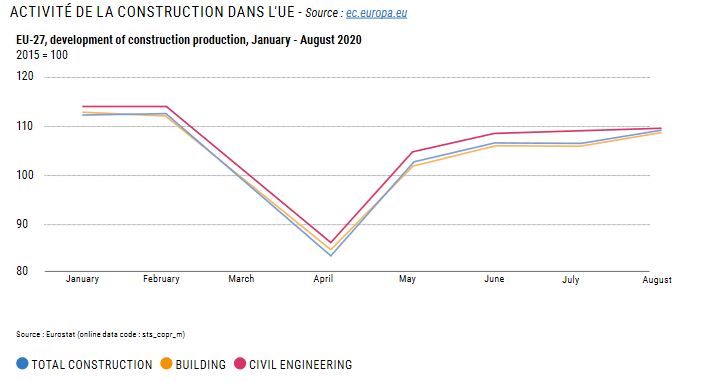

Graphique : Activité de la construction dans l’UE (Source : ec.europa.eu)

Image

En Europe, l’activité de la construction a chuté de près de 26% entre février et avril 2020, avant de progresser de 30,5% ensuite, pour revenir à 97% de son niveau d’avant crise en août 2020. Cependant, le nombre de PME du secteur du BTP en situation de dépôt de bilan sur le continent européen pourrait toutefois croître de 15 à 24%, selon l’assureur français Euler Hermès. Dans une étude publiée en juin 2020, il prévoit une augmentation des défaillances de 19% en France comme au Pays-Bas, et de 24% en Espagne.

Une modification des usages des bâtiments

- Architecture2030 estime que l’énergie grise nécessaire à la fabrication des matériaux sera responsable de « près de 50% des émissions totales des bâtiments construits entre 2030- 2050 »[1]. Or, les acteurs du secteur (maîtres d’ouvrage, architectes, ingénieurs, etc.) expriment des difficultés à accéder à des données fiables concernant l’impact environnemental des matériaux ou équipements.

> Pour répondre à cet enjeu, Architecture2030 a lancé une plateforme libre d’accès Palette2030 afin d’accompagner les acteurs de la construction au niveau mondial, en mettant à disposition des données pour la conception de bâtiments et quartiers durables, avec surtout des informations relatives au choix de matériaux.

> Pour rappel, en France, la base de données Iniès regroupe les données des fabricants de matériaux, dont leur impact carbone tout au long du cycle de vie.

- Plusieurs initiatives apparaissent également pour faciliter la récupération, la réutilisation des matériaux et équipements du bâtiment, alors que le secteur est responsable de 25 à 30% des déchets en Europe.

> En Europe, le projet BAMB – Building as a material bank – développe des outils pour concevoir des bâtiments réversibles, à l’instar d’une « plateforme des passeports de matériaux » dans laquelle sont renseignées des informations sur leur potentiel de réutilisation (caractéristiques et degré de récupérabilité), afin d’aider les architectes et autres concepteurs à déterminer les éléments à démonter et réutiliser.

> En France, plusieurs acteurs proposent des solutions de réemploi des matériaux de construction, dont des associations et entreprises locales référencées sur la Carte des acteurs du réemploi (source : materiauxremploi.com), et spécialisées dans les matériaux biosourcés, comme Mater (plateforme de géolocalisation des matériaux).

En conclusion, ce bilan montre que le potentiel de réduction des émissions de GES dans le secteur du bâtiment reste aujourd’hui « largement inexploité ». Néanmoins, si la crise du Covid-19 semble avoir fragilisé notamment l’accès à l’énergie « propre », elle semble à l’inverse encourager une approche plus systématique, prenant en compte les émissions de GES au long du cycle de vie du bâtiment. Elle permet enfin d’accélérer les réflexions sur l’adaptation des bâtiments (évolutivité, réversibilité, recyclage, etc.), afin d’éviter des démolitions et déchets tout en accompagnant la mutation des pratiques.

Pour en savoir plus :

[1] L’usage des bâtiments représentait en 2018 la plus grande part des émissions des bâtiments, avec 28% des émissions mondiales de CO2, alors que la fabrication des matériaux de construction (acier, ciment, verre) représente quant à elle 11% des émissions.

ARCHITECTE ou société d’architecture

Visiteur

Commentaires